Dans le cadre de la journée d’étude « Fake. Mécanismes et enjeux de l’imposture » organisée par les étudiant-e-s du Master Histoire, Civilisation et Patrimoine de l’université de Pau et des pays de l’Adour, j’ai pu intervenir sur le thème « Le travestissement comme imposture du genre ? ». Je fais suivre le texte intégral de cette communication accompagnée des illustrations.

Dans le cadre de la journée d’étude « Fake. Mécanismes et enjeux de l’imposture » organisée par les étudiant-e-s du Master Histoire, Civilisation et Patrimoine de l’université de Pau et des pays de l’Adour, j’ai pu intervenir sur le thème « Le travestissement comme imposture du genre ? ». Je fais suivre le texte intégral de cette communication accompagnée des illustrations.

Je remercie les étudiant-e-s de m’avoir invitée pour cet événement, et le public d’avoir été aussi attentif-ve.

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, l’acte de se travestir signifie premièrement « Déguiser une personne en lui faisant prendre l’habit de l’autre sexe, d’un autre âge ou d’une autre condition », deuxièmement « Déguiser quelqu’un à l’occasion d’une fête, d’un bal ou pour un rôle de théâtre » et enfin « Transformer une chose en lui donnant un aspect mensonger qui en dénature le caractère ». Cette pratique a été policé tout au long du 19e siècle avec diverses lois interdisant le travestissement dans l’espace public, se joignant à une répression des dissident·e·s. Le 20e siècle fait le choix de le pathologiser, justifiant ainsi les mesures allant à son encontre. Dans les deux cas, le travestissement est considérée comme une expression de l’homosexualité, masculine dans un premier temps, puis féminine. Cette considération enferme le travestissement dans une vision sexualisante et hétérocentrée. Cette pratique permet d’incarner un personnage d’un autre genre que celui qui nous a été assigné à la naissance, et en ce sens, certain·e·s peuvent le voir comme une imposture du genre puisqu’il donnerait une fausse représentation du genre. Dans cette communication nous nous demanderons à quel moment on peut parler de fausse représentation, de mensonge du genre, et dans quelle mesure le travestissement cherche dans le genre autre chose qu’une présentation visuelle binaire. Par binaire nous entendons masculin et féminin. Afin de poser la réflexion, nous verrons dans un premier temps comment la lecture du genre est codifiée, puis nous nous attarderons sur l’ambiguïté des identités pour finir avec les pratiques de détournement des règles.

Une lecture codifiée

Lecture binaire des identités

La conclusion du genre est issue d’une lecture attentive des corps, et de ce qu’on appelle les expressions de genre, c’est-à-dire tous les éléments rapportés pouvant indiquer une appartenance à un genre, comme des bijoux, des types de vêtements, des pratiques, des attitudes. Ces expressions de genre ont pour rôle de traduire une supposée authenticité de la personne et de son genre. Or, les travesti·e·s et les drags utilisent ces mêmes outils pour montrer la superficialité de la répartition binaire des genres, puisqu’iels tournent en dérision les codes féminins et masculins. Par exemple, quand l’artiste homme Marcel Duchamp crée son alter-ego Rrose Sélavy, il met en place des stratégies visuelles pour qu’il soit reconnu comme femme, ou du moins comme travesti. Il choisit un autre nom, féminin, dont le prénom, en plus, est régulièrement utilisé par l’industrie cosmétique de son époque, et donc inscrit dans la quotidienneté féminine. Il crée avec l’aide du photographe Man Ray deux séries de photographies de Rrose Sélavy en 1921. Elle y est représentée en portraits, noir et blanc, comme des images de mode. Ses perruques, ses chapeaux, ses tenues, l’installe dans une catégorie précise : la femme moderne. Elle incarne un type de féminité empruntant à la France et aux États-Unis, ce qui correspond au parcours de vie de Duchamp. Le public n’a aucun mal à comprendre qu’il veut se faire passer pour une femme, ou du moins une illusion féminine. C’est donc seulement ses éléments rapportés qui définissent la féminité ou la femme ? Nous pouvons nous référer aux dires de Christine Detrez dans La construction sociale du corps :

La conclusion du genre est issue d’une lecture attentive des corps, et de ce qu’on appelle les expressions de genre, c’est-à-dire tous les éléments rapportés pouvant indiquer une appartenance à un genre, comme des bijoux, des types de vêtements, des pratiques, des attitudes. Ces expressions de genre ont pour rôle de traduire une supposée authenticité de la personne et de son genre. Or, les travesti·e·s et les drags utilisent ces mêmes outils pour montrer la superficialité de la répartition binaire des genres, puisqu’iels tournent en dérision les codes féminins et masculins. Par exemple, quand l’artiste homme Marcel Duchamp crée son alter-ego Rrose Sélavy, il met en place des stratégies visuelles pour qu’il soit reconnu comme femme, ou du moins comme travesti. Il choisit un autre nom, féminin, dont le prénom, en plus, est régulièrement utilisé par l’industrie cosmétique de son époque, et donc inscrit dans la quotidienneté féminine. Il crée avec l’aide du photographe Man Ray deux séries de photographies de Rrose Sélavy en 1921. Elle y est représentée en portraits, noir et blanc, comme des images de mode. Ses perruques, ses chapeaux, ses tenues, l’installe dans une catégorie précise : la femme moderne. Elle incarne un type de féminité empruntant à la France et aux États-Unis, ce qui correspond au parcours de vie de Duchamp. Le public n’a aucun mal à comprendre qu’il veut se faire passer pour une femme, ou du moins une illusion féminine. C’est donc seulement ses éléments rapportés qui définissent la féminité ou la femme ? Nous pouvons nous référer aux dires de Christine Detrez dans La construction sociale du corps :

« La féminité ne renvoie pas au corps réel de la femme, mais au corps idéal, véhiculé par les représentations culturelles d’une société en général, d’un groupe en particulier »

En effet, comme l’a démontré l’anthropologue Margaret Mead, les expressions de genres et les rôles genrés dans la société ne renvoient à rien d’inné mais entièrement à des constructions sociales et à un système politique. L’identité féminine est facilement lisible puisque la société de consommation s’alliant avec le patriarcat poussent les femmes à travailler leur apparence bien plus que les hommes. Quand Claude Cahun endosse le costume, elle va tenir une attitude sévère, stoïque, indifférente. Elle tente d’entrer dans une position de masculinité agressive par la présence qu’elle impose dans la photographie. Il faut noter que Claude Cahun arbore le crâne rasé, ce qui tend à accentuer sa masculinité.

En effet, comme l’a démontré l’anthropologue Margaret Mead, les expressions de genres et les rôles genrés dans la société ne renvoient à rien d’inné mais entièrement à des constructions sociales et à un système politique. L’identité féminine est facilement lisible puisque la société de consommation s’alliant avec le patriarcat poussent les femmes à travailler leur apparence bien plus que les hommes. Quand Claude Cahun endosse le costume, elle va tenir une attitude sévère, stoïque, indifférente. Elle tente d’entrer dans une position de masculinité agressive par la présence qu’elle impose dans la photographie. Il faut noter que Claude Cahun arbore le crâne rasé, ce qui tend à accentuer sa masculinité.

Ce qui est demandé aux personnes assignées femmes ou hommes est de correspondre à une norme géographiquement et temporellement changeante. Dans une telle perspective, le travestissement vient questionner ces normes et cette vision du genre en donnant la possibilité de faire passer une identité fantasmée avant les caractéristiques biologiques et leur traduction culturelle. Même si le travestissement de Marcel Duchamp et de Claude Cahun date du début du 20e siècle, il reste lisible pour nous comme représentation de la féminité et de la masculinité puisqu’iels ont adopté les codes qui leur étaient contemporains et qui, pour nous, résonnent dans l’histoire des représentations des corps.

Le drag comme réaffirmation des expressions de genre ?

Le travestissement est aujourd’hui une pratique monopolisée par le monde du drag. Ce dernier est dominé par les drag queens, qui sont à la fois plus nombreuses et plus visibles. Les drag queens sont donc – généralement – des hommes qui se travestissent en femmes, avec la création d’un persona cohérent et qui évolue au cours de la carrière de la queen. Les drag kings sont – généralement – des femmes qui se travestissent en hommes, avec le même principe de persona. Les drag queens ont vu leur présence médiatique explosée avec le succès de l’émission RuPaul’s Drag Race, concours de drag queens aux États-Unis présenté par RuPaul, l’une des drag les plus connues en Amérique. Depuis 2009, l’émission nous permet de voir différents types de drag, avec une évolution du style de pratique et de représentation de la féminité. Il est certain que pour être vue comme femme, ou au moins comme queen les drag, doivent répondre à certaines attentes visuelles du public. Ainsi elles portent toutes, ou presque, des perruques, des robes, des talons hauts, et redéfinissent les traits de leur visage à l’aide du maquillage.

Le travestissement est aujourd’hui une pratique monopolisée par le monde du drag. Ce dernier est dominé par les drag queens, qui sont à la fois plus nombreuses et plus visibles. Les drag queens sont donc – généralement – des hommes qui se travestissent en femmes, avec la création d’un persona cohérent et qui évolue au cours de la carrière de la queen. Les drag kings sont – généralement – des femmes qui se travestissent en hommes, avec le même principe de persona. Les drag queens ont vu leur présence médiatique explosée avec le succès de l’émission RuPaul’s Drag Race, concours de drag queens aux États-Unis présenté par RuPaul, l’une des drag les plus connues en Amérique. Depuis 2009, l’émission nous permet de voir différents types de drag, avec une évolution du style de pratique et de représentation de la féminité. Il est certain que pour être vue comme femme, ou au moins comme queen les drag, doivent répondre à certaines attentes visuelles du public. Ainsi elles portent toutes, ou presque, des perruques, des robes, des talons hauts, et redéfinissent les traits de leur visage à l’aide du maquillage.

Pour la présentation d’aujourd’hui, il me semblait cohérent de retenir quelques queens qui donnent chacune une image attendue de la féminité. Tout d’abord RuPaul : son style est bien défini puisqu’elle est sur scène depuis le début des années 1990. Sa silhouette, modifiée par quelques rembourrages, définit un 8, ce qui correspond tout à fait à l’idéal féminin des formes dites voluptueuses et de la taille fine. Tout son maquillage est fait pour que ses traits partent en hauteur vers l’extérieur donnant l’impression que son visage est plus fin qu’en réalité.

Il en va de même pour Valentina, candidate à la 9e saison de RuPaul’s Drag Race et à la 4e saison de RuPaul’s Drag Race All Star. Elle allie style européen et tenues traditionnelles mexicaines. Loin de vouloir présenter des tenues d’avant-garde, elle propose des présentations classiques qui encense une vision conservatrice de la féminité. On retrouve cette volonté de célébrer la femme du 20e siècle, celle qui représenterait la femme classique, dans l’esthétique de la drag queen Violet Chachki, gagnante de la saison 7 de RuPaul’s DragRace connue pour faire dans le burlesque à la Dita von Teese. Violet Chachki s’est notamment illustrée lors du défi « La mort vous va si bien » en portant un corset réduisant son tour de taille à 47cm. En ce sens, elle réutilise les techniques de contrainte des corps que subissaient les femmes avant le 20e siècle, dans le but de s’ériger en représentation exacerbée de la « femme ».

Il en va de même pour Valentina, candidate à la 9e saison de RuPaul’s Drag Race et à la 4e saison de RuPaul’s Drag Race All Star. Elle allie style européen et tenues traditionnelles mexicaines. Loin de vouloir présenter des tenues d’avant-garde, elle propose des présentations classiques qui encense une vision conservatrice de la féminité. On retrouve cette volonté de célébrer la femme du 20e siècle, celle qui représenterait la femme classique, dans l’esthétique de la drag queen Violet Chachki, gagnante de la saison 7 de RuPaul’s DragRace connue pour faire dans le burlesque à la Dita von Teese. Violet Chachki s’est notamment illustrée lors du défi « La mort vous va si bien » en portant un corset réduisant son tour de taille à 47cm. En ce sens, elle réutilise les techniques de contrainte des corps que subissaient les femmes avant le 20e siècle, dans le but de s’ériger en représentation exacerbée de la « femme ».

Il est rare que les drag queen appartenant à l’école des drag de mode et de cinéma, c’est-à-dire des drag queens qui tentent de se rapprocher des grandes mannequins et actrices, utilisent des vêtements ambiguës comme le pantalon. Elles vont plutôt être dans la copie de la féminité, jusqu’à ce que le travestissement deviennent flou, et que le public, hors contexte, ne puisse définir avec certitude qu’il est en face d’une drag queen, d’une imposture.

Une ambiguïté des identités

Une porosité des identités

La frontière visuelle devient poreuse, et certaines drag queens sont connues pour leur féminité extrême. Nous pensons notamment à Carmen Carrera de la saison 3 de RuPaul’s Drag Race ou Gia Gunn de la saison 6 et du All Star 4. Nous pouvons citer Maud-Yeuse Thomas qui écrit dans « Ethnologie du travesti(ssement) » :

La frontière visuelle devient poreuse, et certaines drag queens sont connues pour leur féminité extrême. Nous pensons notamment à Carmen Carrera de la saison 3 de RuPaul’s Drag Race ou Gia Gunn de la saison 6 et du All Star 4. Nous pouvons citer Maud-Yeuse Thomas qui écrit dans « Ethnologie du travesti(ssement) » :

« Le travesti occupe la place raillée d’un impossible troisième genre ou un entre-deux liquide et floutée »

Ce flou est cultivée par certaines car c’est la base de leur esthétique, et parfois le signe d’autre chose, d’une quête identitaire. Ce troisième genre peut se révéler être une période de questionnement, voire de transition d’un genre à un autre. En effet, Carmen Carrera et Gia Gunn ont fait après leur première apparition dans l’émission de RuPaul leur coming-out en tant que femme trans. Gia Gunn a ainsi pu revenir dans All Star 4 en tant que femme. Elles font partie de la dizaine de candidates de l’émission ayant fait leur coming out durant ou après la diffusion du show.

Ce cheminement n’est pas récent puisqu’on connaît l’histoire de Coccinelle, née en tant qu’assignée homme en 1931 à Paris, elle commence rapidement le travestissement de spectacle dans plusieurs cabarets parisiens. Lorsqu’elle atteint la postérité, elle annonce sa volonté de transitionner. Ainsi elle est l’une des premières à être opérée. Lorsqu’elle revient sur scène, elle est dénoncée par ses collègues pour concurrence déloyale. On peut se questionner sur comment qualifier les performances antérieurs à leur coming-out, la vérité du genre premier n’est plus certaine. Comme l’écrit Judith Butler, :

« Si l’on pense voir un homme habillé en femme ou une femme habillée en homme, c’est qu’on prend le premier terme perçu pour la réalité de genre : le genre qui est introduit par le biais de la comparaison manque de « réalité », et on y voit une apparence trompeuse. Dans ces perceptions où une prétendue réalité va de pair avec une non-réalité, nous pensons savoir ce qu’est la réalité et voyons dans la seconde apparence du genre un simple artifice, un jeu, une fausseté et une illusion d’optique »

Avec ces cas de ces travesties et drag queens qui se révèlent être des femmes et la porosité des identités, il semble être difficile d’écarter toute hypothèse trans des pratiques de travestissement. C’est ainsi que se pose la question pour Claude Cahun, a posteriori, puisque l’artiste n’a pas énoncé de façon claire sa vision du genre, ou plutôt de son genre. Elle a choisi un prénom neutre, de se raser le crâne, acte courageux pour une personne assignée femme au début du 20e siècle. Ses autoportraits travestis traduisent une démarche finalement plus naturelle dans l’incarnation d’un personnage masculin que dans celle d’un personnage féminin qui devient presque caricaturale. Elle écrit tout de même :

« Je me fais raser les cheveux ; arracher les dents, les seins – tout ce qui gêne ou impatiente mon regard -, l’estomac, les ovaires, le cerveau conscient et enkysté »

Les déclarations de Cahun, même si elles n’adoptent pas le vocabulaire actuel du questionnement de genre, additionnées à sa pratique photographique de l’autoportrait ne peut que nous laisser dubitatif·ve·s.

Une vérité du genre entre intime et extime

Pour rajouter à ces doutes, il existe le paradoxe de la diffusion de ses autoportraits travestis. En effet, elle produit un grand nombre d’autoportraits photographiques où elle se travestit seule ou avec sa compagne Suzanne Malherbe, aussi connue sous le nom de Marcel Moore. On retrouve des fragments de ses images dans des photo-montages utilisés comme illustrations de poèmes surréalistes écrit par le couple. Les photographies entières, quant à elle, ont été archivé par le couple, rangé et caché durant la guerre, et n’ont été découvert et rendu public qu’à la mort des deux artistes. Comment, a posteriori, peut-on interpréter ce refus de diffusion ? La démarche de les conserver montre que ses photographies avaient une importance particulière pour le couple. Mais leur non monstration sème le doute, étant déjà intégrées dans un cercle artistique elles auraient pu en publier. Ce sont des travestissements cachés.

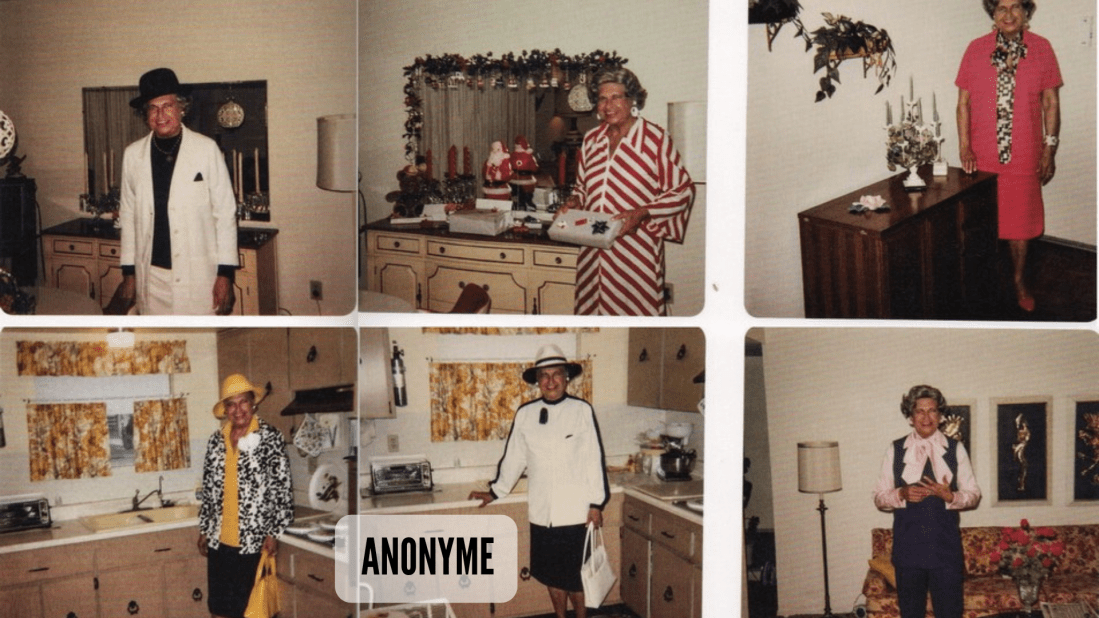

Nous pouvons mettre cet exemple en parallèle avec d’autres rencontrés dans la collection de photographies travesties de Sébastien Lifshitz, dont une partie est publiée dans l’ouvrage Mauvais genre. Nous avons notamment une série qui présente un homme états-uniens qui prend place dans un intérieur confortable. Il essaie plusieurs ensembles, et il est à noter le soucis pris à accorder les robes aux chaussures, aux chapeaux et aux sacs à main. Les inscriptions manuscrites nous permettent de qualifier sa pratique de régulière puisque les dates vont de février à décembre 1985. Il note aussi des légendes précisant lorsque la tenue a été réalisé par ses propres soins. Sa garde-robe semble plutôt riche pour une personne qui ne se travestit que dans l’espace domestique. Dans cette série il subsiste une tension sous-jacente : la personne paraît toujours prête à sortir en extérieur, mais n’est jamais photographiée dehors. On peut même rajouter le fait qu’il prête attention à obstruer les fenêtres pour ne pas permettre un vis-à-vis avec des passants ou des voisins. Pour Christine Bard dans la préface de Mauvais genre le rideau fermé se « comprend alors comme la métaphore visuelle de l’expression du placard employée par les historiens américains pour désigner la culture du secret imposée aux minorités ». Cette pratique du travestissement en secret soulève beaucoup de questions, elle est impossible à rattacher à la pratique drag ou cabaret puisqu’il n’existe pas de mise en scène devant un public, mais par contre rentre dans un cadre intime. Serge Tisseron dans L’intimité surexposée définit l’espace intime comme « ce que l’on ne partage pas, ou seulement avec quelques proches »3. La pratique se fait secrète mais a tout de même besoin d’être photographiée, pour être consulter plus tard peut-être, ou comparée avec d’autres. Nous n’avons aucune information sur l’utilisation qu’en ont fait les modèles. Il existe donc chez ces personnes une volonté d’exprimer leur intimité, de mettre en scène un possible soi fantasmé. Cette dynamique de monstration de l’intime est nommé l’extime par Serge Tisseron qui le définit comme « le mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime, autant physique que psychique »4. Est-ce que tous les actes de travestissement relèvent d’une dynamique de l’extime ? De même, en quoi la monstration du travestissement influe sur l’authenticité de la représentation du genre, ou du moins sur l’attachement intime de la personne travestie à cette nouvelle représentation de son soi ? Les questions restent ouverte.

Un détournement des règles

Ré-utilisation alternative des stéréotypes

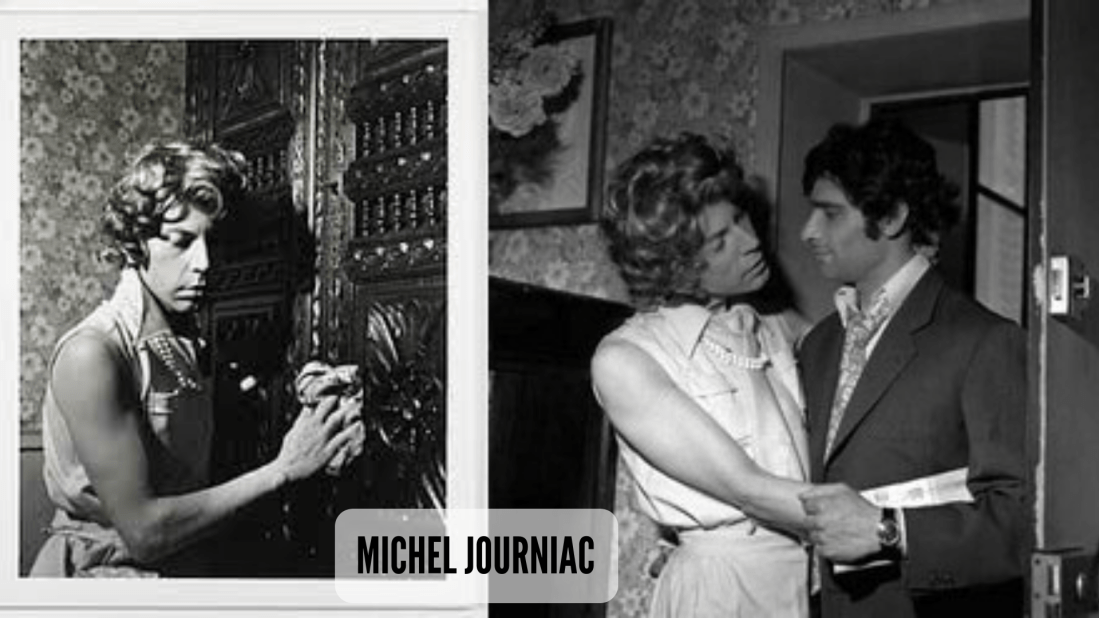

La démarche de Michel Journiac, lui, ne soulève que peu de questions identitaires, son travestissement n’a été que très ponctuel et entrant dans le cadre de exercices artistiques bien définis. Dans sa série intitulée 24 heures dans la vie d’une femme ordinaire (1974), qui connaîtra deux variantes postérieures, chaque photographie illustre une action du quotidien que cette femme ordinaire doit accomplir. Michel Journiac porte une perruque courte et ondulée, son maquillage est discret et crédible. Sa tenue, pas très séduisante, entre parfaitement dans le thème de la femme de classe moyenne. En utilisant les termes de « femme ordinaire » il entend incarner le quotidien de toutes les femmes, ou du moins, que la majorité puisse s’y reconnaître. Il dit à ce propos :

La démarche de Michel Journiac, lui, ne soulève que peu de questions identitaires, son travestissement n’a été que très ponctuel et entrant dans le cadre de exercices artistiques bien définis. Dans sa série intitulée 24 heures dans la vie d’une femme ordinaire (1974), qui connaîtra deux variantes postérieures, chaque photographie illustre une action du quotidien que cette femme ordinaire doit accomplir. Michel Journiac porte une perruque courte et ondulée, son maquillage est discret et crédible. Sa tenue, pas très séduisante, entre parfaitement dans le thème de la femme de classe moyenne. En utilisant les termes de « femme ordinaire » il entend incarner le quotidien de toutes les femmes, ou du moins, que la majorité puisse s’y reconnaître. Il dit à ce propos :

« Je n’avais pas la prétention en m’habillant en femme pendant 24 heures de mettre à nu toute la complexité de la condition féminine. Je voulais plutôt illustrer un certain nombre de situations, les expérimenter avec mon propre corps, amener le public à se poser des questions, montrer aux femmes combien elles sont piégées et aux hommes, ce qu’ils peuvent faire d’une femme »

Son travestissement est en fait destiné à un extérieur et non pas à son intérieur. Ce changement de genre lui permet de porter un message, alliant image et mot. En prenant les traits de cette femme, il montre comment sa journée s’articule toujours autour de l’aliénation du travail, qu’il soit domestique, sentimental ou salarial. C’est ce qu’on peut appeler un travestissement à discours. Si Journiac avait choisit de faire des portraits de femmes pour illustrer son discours cela n’aurait pas du tout eu le même retentissement. Son travestissement met en lumière les constructions sociales de la répartition genrée des tâches. Le changement de genre vient appuyer le discours de sa série photographique. Le travestissement à discours est une pratique distanciée, dans le sens où l’artiste ne centre pas sa création sur ce va-te-vient du genre. Il joue sur le caractère visuel de cette altération pour fournir une œuvre frappante, voire scandaleuse. Le travestissement oblige le public à changer son mode de réception de l’œuvre. Dans ce cadre spécifique, il n’existe aucune volonté de créer une authenticité alternative du genre, puisque la représentation genrée est conçue comme simple outil de communication visuelle.

Une possibilité de transcendance des constructions sociales ?

Le travestissement relève d’une imitation du genre, ou plutôt de ses traductions culturelles. Pour Judith Butler : « en imitant le genre, le travestissement révèle implicitement la structure imitative du genre en lui-même ». De même, et comme l’écrit Elsa Dorlin dans son article « Performe ton genre, performe ta race ! » :

« Le genre comme performatif doit constamment se redire, se répéter, il n’a aucune efficacité sans sa propre réitération : le genre ne se déclare pas une fois pour toute, il doit se répéter sans cesse. Il est en permanence rejoué : il s’agit d’un rituel que nous sommes enjoints d’effectuer »

Ainsi une drag queen ne devient pas une femme, même si elle en imite les codes. Le genre relève d’une performance qui se doit d’être quotidienne pour être validée. En ce sens, le travestissement ne menace pas le système binaire des genres, car il ne pourrait être quotidien et aux yeux de tou·te·s. Confiné à des espaces géographiques et temporels restreints, le travestissement n’investit pas nos quotidiennetés. C’est là-dessus que la massification de la présence des queens et des kings par les médias, par RuPaul’s Drag Race ou par leurs réseaux sociaux, permet un trouble d’un nouveau type. La vision régulière du personnage drag permet une nouvelle réflexion autour du genre, moins conservatrice et rigide. Elle permet également la sortie de la marginalisation et des lieux hétérotopiques de le performance drag. Le travestissement pose, de façon inhérente, la question du genre comme construction sociale, comme superficialité discursive.

C’est en ce sens que sont apparues de nouvelles écoles de drag et notamment les club kids. Iels performent des persona qui n’entrent finalement dans aucune dénomination binaire. On peut citer l’exemple de Daemon Schiele, drag club kid résidant à Toulouse. On retrouve la création d’un persona cohérent tant sur ses attitudes que son esthétique, relevant indéniablement de la pratique drag, mais, ne saurait être définit comme complètement queen ou même king. Les club kids permettent de penser une autre pratique du travestissement de divertissement, au-delà même de la notion de genre. Permettant alors de réfléchir à une esthétique qui tendrait vers une forme de non binarité, proclament un nouveau potentiel queer.

Sasha Velour, gagnante de la saison 10 de RuPaul’s Drag Race est connue pour faire coïncider son crâne rasé masculin et des tenues féminines d’avant-garde. Sur l’image de gauche on la voit d’ailleurs avec l’ensemble qu’elle a présenté pour le défi club kid. Régulièrement des queens présentaient des personna androgynisants, mais aucune n’a eu le succès de Sasha Velour. Elle cherche à créer de nouveaux codes de représentation de la féminité, en acceptant des expressions initialement masculines.

Sasha Velour, gagnante de la saison 10 de RuPaul’s Drag Race est connue pour faire coïncider son crâne rasé masculin et des tenues féminines d’avant-garde. Sur l’image de gauche on la voit d’ailleurs avec l’ensemble qu’elle a présenté pour le défi club kid. Régulièrement des queens présentaient des personna androgynisants, mais aucune n’a eu le succès de Sasha Velour. Elle cherche à créer de nouveaux codes de représentation de la féminité, en acceptant des expressions initialement masculines.

Cette question de l’entre-deux des genres a été auparavant travaillé par Pierre Molinier, artiste bordelais du 20e siècle. Photographe, il pratique l’autoportrait par photo-montages. Ce qu’il cherche, c’est représenter l’unité des deux genres, dans sa forme la plus physique. C’est ainsi qu’il assemble des morceaux de son corps et d’autres de celui d’une modèle femme. Par une technique minutieuse, il nous semble parfois difficile de définir à qui appartient quoi. Dans Le Chaman 2, l’ensemble de son corps paraît féminin (corset, bas, talons), il porte même une prothèse poitrine ; pourtant, il arbore un godemiché ceinture. Molinier utilise d’autres codes de représentations des genres, tout aussi binaires que ceux empruntant par les drag. Il tente, par ses propres moyens d’offrir une nouvelle vision du corps, mettant à mal la notion, essentialiste, du genre.

Cette question de l’entre-deux des genres a été auparavant travaillé par Pierre Molinier, artiste bordelais du 20e siècle. Photographe, il pratique l’autoportrait par photo-montages. Ce qu’il cherche, c’est représenter l’unité des deux genres, dans sa forme la plus physique. C’est ainsi qu’il assemble des morceaux de son corps et d’autres de celui d’une modèle femme. Par une technique minutieuse, il nous semble parfois difficile de définir à qui appartient quoi. Dans Le Chaman 2, l’ensemble de son corps paraît féminin (corset, bas, talons), il porte même une prothèse poitrine ; pourtant, il arbore un godemiché ceinture. Molinier utilise d’autres codes de représentations des genres, tout aussi binaires que ceux empruntant par les drag. Il tente, par ses propres moyens d’offrir une nouvelle vision du corps, mettant à mal la notion, essentialiste, du genre.

Que ce soit des drag ou des artistes travesti·e·s, que le travestissement soit ponctuel ou régulier, caché ou bien montré, il n’en sème pas moins le trouble dans le genre. La question reste : est-ce que le travestissement est une imposture du genre ? Dans la régularité oui, mais dans le moment T de la représentation, la réponse ne pourrait être aussi claire. En effet, tous les éléments de reconnaissance du genre sont mobilisés lors d’une performance drag, alors en quoi cela ne pourrait être une représentation valable du genre ? Pourquoi le spectre du mensonge et de l’imposture continue à planer ? La notion de genre comme construction sociale est défaillante dans sa nécessité de répétition quotidienne. La question pourrait être reformulée comme telle : en quoi le genre est une imposture sociale ? Si le système binaire attribue des caractéristiques soit à la féminité, soit à la masculinité, selon un rapport de domination qui viendrait en faveur du masculin, comment expliquer que des hommes veuillent se déclasser en se travestissant ? Ils se déclassent puisqu’ils imitent des femmes, qui sont de l’autre côté du rapport de domination. La représentation de l’autre genre, variant sur un continuum entre performance artistique et questionnement identitaire, vaut-elle la marginalisation dans laquelle tombe les drag et les travesti·e·s ? Où peut-on concevoir les espaces de performances comme des hétérotopies, au sens de Foucault, qui se révéleraient être nécessaires et émancipatrices pour ces artistes ?

Juste LA sensualité, l’envie de l’auto érotisation, d’être le support d’un type de vêtement, d’attitudes, de postures…

Et de voir le désir dans le regard de l’autre, comme un stimuli à son propre désir… Rien de plus…

J’aimeJ’aime